業務上のお悩みやご要望など、まずは帳票のプロにご相談ください。

導入事例

創業100年を迎えた医療器材販売の老舗企業が挑戦する業務改善

業界特有の商習慣に対応しながら実現する業務改革に帳票DXが貢献

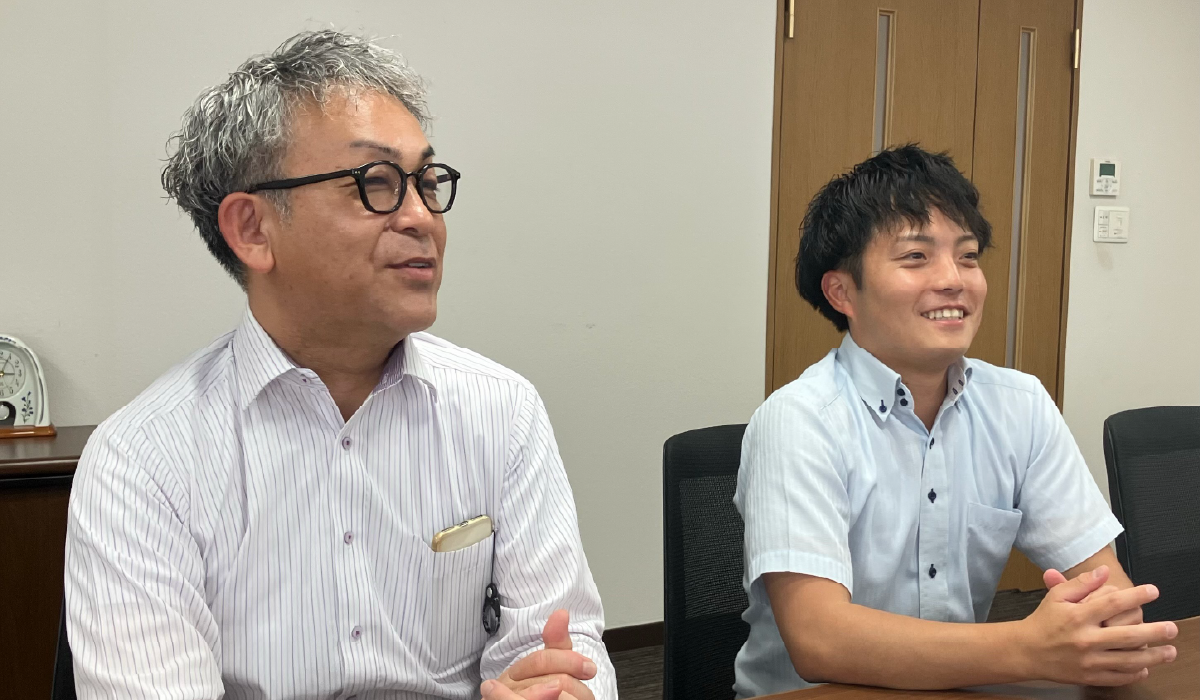

(右から)

業務改革推進担当 次長 岩木 雄一 氏

業務改革推進担当 髙森 凌 氏

医療器材の販売やレンタル、医療機関の経営から診療現場における幅広いコンサルティングサービスを展開する株式会社カワニシ。その創業は古く、1921年に「川西器械店」としてスタートした。個人商店として始まった同社は、2004年にオルバヘルスケアホールディングスの一部事業を継承し、新たに「株式会社カワニシ」として歩み始めた。そして2021年には、オルバヘルスケアホールディングスの一員として創業100周年を迎え、地域医療に貢献しながら、企業体として大きく成長を遂げている。同社は業界の慣習による煩雑な業務のDXに取り組み、大幅な効率化を実現した。今回は、その一助として導入された『帳票DX』がどのように活用されたのかを業務改革推進担当の岩木 雄一氏と髙森 凌氏に伺った。

- 【課題】医療器材販売の慣習に対応した業務改善を実現したい

- 【選定】カスタマイズ前提の選定 プラグインで一つのツールを最大限に活用する

- 【運用・評価】「コピペ」作業からの脱却 顧客要望に対応しながら大幅な工数削減を実現

- 【今後】始まったDX 身近な改善を積み重ねて、さらなる業務改善を目指す

【課題】医療器材販売の慣習に対応した業務改善を実現したい

「カワニシは創業の川西器械店の事業を受け継いで、医療器材の販売を主軸としている会社です。大手メーカーの機器を大学病院などの医療機関に納めており、業界内でもトップクラスの売上規模を持ち、特に中国・四国エリアでの展開に強みを持つ企業です。弊社はオルバヘルスケアホールディングス傘下でいちばん大きな事業会社で、現在736名(2025年4月現在)が在籍しています。」(岩木氏)

岩木氏と髙森氏の名刺には部署名がない。部署として成長できるかを見極めていて、まだ少人数のチームとして取り組んでいる段階だからだという。

「私と髙森さんは社長直轄のポジションで業務にあたっています。平たく言えばDX担当なんですが、名称は『業務改革推進担当』となっています。『DX』という言葉はシステムとかITのイメージが強いけれど、ITに関わらず幅広く業務改革をやりたいという社長の想いから、DXというワードを使わない名称になりました。」(岩木氏)

たしかにDXというワードにはITの力を使って効率化する、いわゆるシステムの刷新などがメインとなるイメージがあるかもしれない。ITはそのツールであるから、IT任せにせず業務の在り方もきちんと見直すという姿勢の表れなのだろう。次に、DXに取り組んだ背景を伺った。

「親会社の方針によるシステム導入と、カワニシが業務判断で導入したシステムが併存し、社内に多数のシステムが点在する状況となっていました。結果、現場ではかなりの数のシステムを使い分けする必要があり、むしろ作業としては煩雑になってしまう部分がありました。特に最前線の営業にはいちばん負荷がかかっていました。そこで、営業の本業回帰をしたいというところからDXに取り組むことになりました。」(岩木氏)

カワニシの業務改革推進担当としてお二人が任命されたのはどのような理由だったのかをうかがった。

「私はもともと営業出身で、電子カルテなど医療に関わるシステムを取り扱う部門を担当していたため、ITは得意な方でした。営業の後は営業事務や商品管理、総務などのあらゆる部門の部門長を経験。そこでも管理系に関わるシステムの導入や改修に携わるなどしていましたし、内部統制制度の導入の担当やマネジメント制度の導入なども経験しましたので、現場業務にもITにも明るいということで私がDX推進担当として指名されました。そこに髙森さんがきてくれて現在2名体制で担当しているという状況です。」(岩木氏)

DX推進では実際の現場業務を把握することが重要だ。ただシステムを導入するだけでは思う効果が得られないことも多い。まさに、社長が目指す「システムだけに頼らないDX」を実現するにふさわしい人選だと感じた。カワニシは、DXを進める中でkintoneの導入を決定する。

「kintoneを入れたのは散在するシステムを統合するという考え方ではなく、いわゆる「システムの隙間」に落ちた業務をすくい上げるのが目的です。というのも、カワニシは2,000を超える仕入れ先メーカーと、6,000を超える顧客医療機関双方の独自ルールに対応する必要があります。医療器材を納品する際にも形式上必要な複数書類をセットで出さなきゃいけなかったり、返品が発生した時も散在するシステムから情報を探し出し、所定のフォーマットにコピペして印刷、必要事項の追記作業をしたり...。それらを保管するためのExcelやAccessなどもたくさんある状態。業界に古くからある商慣習による煩雑な作業の工数削減を目的にしていました。」(髙森氏)

そこで髙森氏は、kintoneを使って、煩雑な処理が必要な業務に対応するアプリを開発。現場に公開したところ非常に好評だったというが、DXあるあるというべき現象に見舞われる。

「デモでは好評だったこのアプリも、実際に定着するまでにはかなりの時間がかかりました。というのも、そもそもかなりの数のシステムを使うことに辟易している現場は、新しいシステムに対する期待よりもアレルギーの方が大きいんです。デモでは便利そうだなと思っても新しいシステムにログインするという作業には至らず、結局旧来の進め方を続ける人が多数でした。」(髙森氏)

そこで岩木氏は、「アナログ」な方法をとる。

「社内をうろうろして普及活動に励みました。ログインしたことある? じゃあ今やってみようよ、って。実際に自分が使って初めてわかるんですよね。なんだ、こんなに楽になるんじゃん、って。そうすると、新たな要望やクレームというものも増えてくる。クレームは使っているからこそ出るものです。そういうことに一つひとつ対応していくことで、社内の業務改善を進めていきました。」(岩木氏)

kintoneを活用したこのDX推進の取り組みは、「kintone hive 2025」でも公開された。カワニシの取り組みは、多くの企業におけるDX推進のヒントになるだろう。

(写真)「kintone hive 2025」でDXの詳細を発表。その中で帳票DXもご紹介いただいた。

「先ほど納品時に複数の書類が必要になるというお話をしましたが、とにかく書類の数が多いんです。自社の書類に加えて、相手先独自の書類も別に作成しないといけない。その数も膨大です。それらを管理するツールを導入しようということになりました。」(岩木氏)

【選定】カスタマイズ前提の選定 プラグインで一つのツールを最大限に活用する

同社はkintoneとの連携を前提にいくつかの帳票作成ツールを比較検討した結果、『帳票DX』を選定くださった。決め手は何だったのだろうか。

「先ほどお話をしましたが、当社はkintoneをカスタマイズして使っています。帳票ツールについても様々なプラグインとの連携などを前提に考えていました。個々のプラグインは安価でも、数が増えてきたらランニングコストは膨れ上がる。その視点で見ると、帳票DXはもともと備えついているプラグインがたくさんあるのが魅力でした。それとアカウント無制限の料金プランも決め手でしたね。やはり700を超えている規模の組織では、課金制プランは大きく影響しますから。また、GMOサインとの連携ができるのも大きかったです。」(岩木氏)

プラグイン活用を前提に帳票DXで完結するという使い方は、まさにオプロが理想とする使い方である。そのように活用いただいていることを非常にうれしく感じた。

「使う側としてもオプロ一社とのやり取りで完結するのは助かるんですよ。複数社とのやり取りが発生すれば、当然コミュニケーションコストがかかります。また、いろんなプラグインを入れて一つのアプリを作ったりすると、一つエラーが起こった時にもその改修にかなりの工数を要します。ツールのオプションであれば動作検証もされていますし、万一の改修もシンプルです。また、帳票DXのプラグインはすべてkintoneの外側で設定するため、kintoneの側に新しいプラグイン導入などの変更があっても影響を受けない。そこも大きなメリットと感じています。」(岩木氏)

【運用・評価】「コピペ」作業からの脱却 顧客要望に対応しながら大幅な工数削減を実現

続いて、実際に導入された後の運用状況やその効果について伺った。

「業界特有の慣習があるとお話しましたが、一つはそれです。医療器材の納品の際に「納品書」を提出するのですが、弊社フォーマットの納品書ではなく、得意先専用の納品書を別で提出する必要がある場合があります。そういった得意先は10施設ほどあり、その際には他の書類も同時に作成することがあります。これでも電帳法をきっかけに多くの施設に専用フォーマットを廃止してもらうことができ、残ったのは10施設ほどですが、一つの施設で一日に20~30件の取引が発生しますのでトータルするとかなりの数の書類を作成することになります。これまではkintoneからコピペで対応していましたが、今では帳票DXで一括出力できるようになりました。」(髙森氏)

岩木氏がさらに続ける。

「コピペとなるとヒューマンエラーも起こりやすいので、最終的なチェックにもかなり時間をかけることになります。また、親会社は上場しているため内部統制も厳しい。指示書の内容を間違いなく入力できているかダブルチェックが必要になるのですが、システム的にデータ反映をさせて帳票を出力しているので、原則間違いのない書類になっています。そのことで、ダブルチェックに時間をかける必要がなくなり、内部監査時もヒューマンエラーによるミスが大幅にへるはずと期待をしています。」(岩木氏)

GMOサインとの連携については慣れないと若干設定が難しいところがある。設定も対応されたと聞き苦労されたのではないかと思い、そのあたりの所感も伺った。

「契約社員やパートの労働契約書を帳票DXで対応する予定となっているのですが、対象者にGMOサイン上でサインしてもらうという仕組みを今まさに作っています。設定はたしかに少し難しかったですが、そこはサポートの方に教えていただきながらその通りに進めました。マニュアルだけ渡されていたら難しかったと思いますが、サポート体制がしっかりしていたので不安はありませんでしたね。」(髙森氏)

次に、現場の方からの反応を伺った。

「現場からはもうめちゃめちゃ感謝されています。とにかく今まではほとんどの書類でコピペ作業が必要になっていたのが、ワンクリックで済むようになったと。かなりの工数削減になっていると評価されています。」(髙森氏)

【今後】始まったDX 身近な改善を積み重ねて、さらなる業務改善を目指す

最後に今後の展望やオプロや製品への期待について伺った。

「基本的にサポートを受けながら活用しているので、引き続きこの体制で支援してもらえればと思っています。要望としてはしいて言えば、設定の仕方がもう少しシンプルになるといいかなという点でしょうか。」(岩木氏)

創業の精神を引き継ぎながら医療業界を支えるカワニシ。昔からの慣習が残る業界の中で、より質の高いサービス提供を実現するための「真のDX」を推進している。オプロもさらなる研鑽を積み、志高い企業を支える盤石な礎の構築に取り組んでいきたい。

※記載されている内容は、取材当時のものです。(取材日:2025年5月28日)